“推动班主任队伍高质量发展”专栏丨中小学如何选聘出优秀班主任队伍

1 人岗精准匹配,避免选聘标准模糊

当前,一些中小学在班主任选聘方面存在三大问题:一是学生发展指导、班集体建设、家校社协同等核心能力标准界定模糊,容易出现人岗不适配;二是团队结构失衡,语文、数学、英语等学科教师占比过高导致学科视角单一,年轻教师扎堆造成育人智慧储备不足;三是选拔方式单一,难以精准甄别教师的年龄特质能否适配学段需求、学科优势能否转化为育人优势。为破解这些问题,学校需设计“人岗精准匹配”系统性方案,让班主任岗位能力标准明晰、要素配比结构合理、选拔方式精准。

制定岗位选聘标准,确保人岗准确匹配。首先,建立任职资格标准,夯实岗位资质基石。例如:初任班主任应参加学校或区级及以上教研部门组织的不少于18学时的班主任专项岗前培训;原则上应具备一年教育教学经历及一年副班主任工作经历,或两年及以上教育教学经历等。其次,严格执行禁入标准,筑牢岗位安全底线。对师德违规、侵害学生权益或者存在严重心理健康问题的教师,坚决禁止选聘。再次,明确核心能力标准,确保岗位胜任力。建立胜任力指标池,明确班主任学生发展指导、班集体建设、家校社协同三大核心能力上的具体达标要求,确保岗位“硬要求”清晰可见。

(资料图)

(资料图)

科学规划班主任配比,确保人岗合理匹配。学科配比上,按语、数、英学科占70%,音、体、美、史、地、生、物、化等学科占30%的比例划定选聘配额,确保各年级班主任团队覆盖多元学科,让团队自带“五育”基因;年龄结构上,建立45岁以上教师、35至45岁教师、35岁以下教师的金字塔配比三级梯队,明确年龄占比硬指标,避免班主任队伍年龄梯度断层。

设计三阶选拔方式,确保人岗优质匹配。先通过材料初筛锁定年龄、学科、能力等符合基本要求的候选人,再经过情景模拟答辩(如处理学生冲突)与育人实绩回溯(如以往育人案例分析)进行复评深化考察,最后借助信息技术生成人岗适配度雷达图,直观呈现候选人在师德师风、学科背景、年龄特质、能力水平上的匹配度,让德能配位者脱颖而出。

2 以机制创新为保障,破解主动性不足难题

一些中小学在班主任选聘机制方面也存在一些突出问题,如指派式选聘导致教师被动接岗,存在“接岗即抵触”现象;岗位常被行政杂务等非育人事务挤占,造成“上岗就疲惫”问题;部分班主任的经济报酬、评优评先、职称晋升、职务发展等待遇与实际付出差距大,滋生“干得越多越亏,评职称才临时凑数”的失衡心态。破解这些难题,学校需实施“提干劲”系统化策略,从机制层面做好保障,真正让班主任放下顾虑。

构建双向选聘模式,避免被动指派。将自上而下的指派式选聘改为教师自主申报与学校筛选相结合的模式。教师根据自身职业规划、专业特长、家庭情况自主填报意向岗位,并说明匹配理由;学校结合岗位需求与教师条件进行匹配,优先满足岗位需求与教师意愿一致的组合;对需协调的岗位(如偏远校区、紧缺学科),由学校与教师进行一对一沟通,说明岗位的必要性及支持政策,而非直接强制指派。

制定班主任职责清单,划清权责边界。明确学生发展指导、班集体建设、家校社协同为班主任的核心任务,剥离数据填报、行政事务等非育人任务,清晰界定工作职责与边界,切实减轻班主任负担,维护班主任合法权益,从源头上帮助教师消除担任班主任的畏难情绪。

强化政策保障,在待遇上“硬倾斜”。实行阶梯化岗位津贴,将津贴与任职年限、育人成效双重挂钩,对承担超课时工作量的班主任发放超课时补贴。同时设立班主任专项奖励基金,以“看得见的增长”匹配“持续性的付出”;强化评优倾斜政策,校级评优中班主任专项名额占比不低于50%,市、区级评优时优先推荐,定期表彰班主任优秀代表,建立针对累计担任班主任职务20年及以上教师的终身荣誉系列,并将此纳入教师节表彰范围;职称层面设置班主任专项加分项,将相关获奖记录纳入职称评审优先条件,让育人实绩切实转化为职称晋升资本;职务层面开辟专属晋升通道,搭建“班主任—年级组长—德育主任—德育副校长”的发展阶梯,同时将优秀班主任纳入校级后备干部库,使他们优先参与管理层培训,使育人业绩直接转化为职务晋升的核心筹码。

3 理顺选拔与上岗衔接流程,确保岗位职责落到实处

在班主任“选拔聘用”与“上岗履职”两个环节之间的衔接配合阶段,有的新任班主任对岗位职责的认识容易泛化,缺乏清晰的责任认知与担当精神;有的新班主任经过选拔后直接“上手带班”,容易导致这些班主任因对班级学情不熟、与科任教师磨合不足而“仓促应战”,难以将个人优势转化为岗位效能;有的学校在聘用班主任时仅简单分配至班级,未将班主任的学科协同、年龄梯队等融入日常管理,导致“选拔时的结构规划”与“聘用后的实际效能”脱节。为此,学校需以系统化路径,破解选聘衔接断层、岗责融合不畅的问题。

签订岗位责任书,固化选聘结果。依据职责清单明确班主任任期、职责、权利及考核标准,将班主任工作纳入教师年度工作量核算,以契约形式避免“选而不用、用而无据”的模糊状态,强化班主任的岗位承诺与责任意识。

分阶段衔接,破解断层问题。第一阶段开展班情攻坚,新任班主任需完成学生个性化档案分析与一对一学生访谈,全面掌握班级学情;第二阶段推进学科协同,参与科任教师联席会,双方共同制定协同计划,如语文与历史教师联合设计主题德育活动,并通过跨学科德育工作坊等形式,强化学科优势融合,形成育人合力。

构建梯队序列,提升岗位胜任力。依据新任班主任的任职资历,结合老中青梯队建设原则,为其配备优秀班主任与德育主任作为双导师开展联合指导。通过常态化开展班级管理复盘会,重点辅导家长会组织、班级公约制定等核心任务。同时定期组织班主任难题会诊,将“棘手事”转化为“成长课”,持续强化班主任的育人能力。

总之,校长要通过系统性措施,构建“选得好、留得住、干得优”的班主任选聘闭环,推动班主任岗位真正转变为“光荣岗”。当学校能为班主任提供科学的专业支撑、完善的激励机制、持续的成长空间,自然会有越来越多的优秀教师主动请缨:“这个班主任,我来当!”而这,正是学校班主任选聘工作的理想样态。

标签:

-

“推动班主任队伍高质量发展”专栏丨中小学如何选聘出优秀班主任队伍 每当新学期伊始,不少校长都会陷入类似的思考:手里这份班主任名单

“推动班主任队伍高质量发展”专栏丨中小学如何选聘出优秀班主任队伍 每当新学期伊始,不少校长都会陷入类似的思考:手里这份班主任名单 -

焦点要闻:2025世界清洁能源装备大会|倒计时:1天   2025世界清洁能源装备大会将于9月16日至18日在四川省德

焦点要闻:2025世界清洁能源装备大会|倒计时:1天   2025世界清洁能源装备大会将于9月16日至18日在四川省德 -

北京乡村振兴成果摄影展亮相北京地铁 9月10日至10月10日,品四季乡韵·绘百千丰景北京乡村振兴成果摄影展

北京乡村振兴成果摄影展亮相北京地铁 9月10日至10月10日,品四季乡韵·绘百千丰景北京乡村振兴成果摄影展 -

新华视点丨算力热度持续攀升,如何“扩容”? 2025世界人工智能大会上,华为首次展出昇腾384超节点真机,其算力总

新华视点丨算力热度持续攀升,如何“扩容”? 2025世界人工智能大会上,华为首次展出昇腾384超节点真机,其算力总 -

上海市区联动探索优化科创生态建设 链主企业引领多元主体协同创新 新动态 4日举行的静创未来 新质跃申2025年静安区科技创新大会(简称:大会)

上海市区联动探索优化科创生态建设 链主企业引领多元主体协同创新 新动态 4日举行的静创未来 新质跃申2025年静安区科技创新大会(简称:大会) -

台风“琵琶”今天凌晨生成 未来趋向日本九州岛南部洋面 中国天气网讯 琉球群岛以东洋面的热带低压今天(9月4日)凌晨加强为

台风“琵琶”今天凌晨生成 未来趋向日本九州岛南部洋面 中国天气网讯 琉球群岛以东洋面的热带低压今天(9月4日)凌晨加强为

-

“推动班主任队伍高质量发展”专栏丨中小学如何选聘出优秀班主任队伍 每当新学期伊始,不少校长都会陷入类似的思考:手里这份班主任名单

“推动班主任队伍高质量发展”专栏丨中小学如何选聘出优秀班主任队伍 每当新学期伊始,不少校长都会陷入类似的思考:手里这份班主任名单 -

滚动:2025年全国“最美教师”丨哈尔滨工业大学教授、中国工程院院士邓宗全:矢志航...   1977年,邓宗全考入哈尔滨工业大学机械工程系,1984年

滚动:2025年全国“最美教师”丨哈尔滨工业大学教授、中国工程院院士邓宗全:矢志航...   1977年,邓宗全考入哈尔滨工业大学机械工程系,1984年 -

高质量完成“十四五”规划丨“十四五”以来中央企业在战略性新兴产业领域累计投资8... 国务院国资委副主任袁野17日在国新办举行的高质量完成‘十四五

高质量完成“十四五”规划丨“十四五”以来中央企业在战略性新兴产业领域累计投资8... 国务院国资委副主任袁野17日在国新办举行的高质量完成‘十四五 -

当前热议!决胜“十四五” 打好收官战|2000家工厂“改造记”——湖南持续推进制造... 从龙头企业到中小企业,从高端装备制造到有色金属冶炼,从设备联网

当前热议!决胜“十四五” 打好收官战|2000家工厂“改造记”——湖南持续推进制造... 从龙头企业到中小企业,从高端装备制造到有色金属冶炼,从设备联网 -

帕拉梅拉是什么车一般什么年龄的人买帕拉梅拉 【帕拉梅拉是什么车一般什么年龄的人买帕拉梅拉】帕拉梅拉(PorschePan

帕拉梅拉是什么车一般什么年龄的人买帕拉梅拉 【帕拉梅拉是什么车一般什么年龄的人买帕拉梅拉】帕拉梅拉(PorschePan -

焦点速讯:2025年暑期全国博物馆接待观众超3亿人次 创历史新高 记者9月17日从国家文物局获悉,2025年暑期全国博物馆接待观众3 04亿

焦点速讯:2025年暑期全国博物馆接待观众超3亿人次 创历史新高 记者9月17日从国家文物局获悉,2025年暑期全国博物馆接待观众3 04亿 -

美教育部向哈佛大学发出“拒绝访问函”-每日热点 钛媒体App9月20日消息,当地时间9月19日,美国教育部接连对哈佛大学采

美教育部向哈佛大学发出“拒绝访问函”-每日热点 钛媒体App9月20日消息,当地时间9月19日,美国教育部接连对哈佛大学采 -

预制菜争论碰撞出什么_焦点热讯  近日,预制菜站上风口浪尖,关于预制菜的争论持续发酵,引发

预制菜争论碰撞出什么_焦点热讯  近日,预制菜站上风口浪尖,关于预制菜的争论持续发酵,引发 -

25路平凉路军工路 天天资讯 【25路平凉路军工路】“25路平凉路军工路”是一条位于上海市杨浦区的公

25路平凉路军工路 天天资讯 【25路平凉路军工路】“25路平凉路军工路”是一条位于上海市杨浦区的公 -

百事通!海南解除台风四级预警 海南省气象局2025年09月20日08时00分解除台风四级预警(海上):第17号

百事通!海南解除台风四级预警 海南省气象局2025年09月20日08时00分解除台风四级预警(海上):第17号 -

回收率不足三成 我国废旧纺织品“焕新”卡在哪儿  尽管旧衣物回收箱在很多城市小区普及,免费上门的线上回收模

回收率不足三成 我国废旧纺织品“焕新”卡在哪儿  尽管旧衣物回收箱在很多城市小区普及,免费上门的线上回收模 -

政策协同 企业聚力 汽车产业新旧动能加速迭代  随着新能源汽车市场渗透率进一步提升,我国汽车行业进入增长

政策协同 企业聚力 汽车产业新旧动能加速迭代  随着新能源汽车市场渗透率进一步提升,我国汽车行业进入增长 -

新华全媒+|九部门推动服务消费升级,你的生活将有这些新变化!_热文   服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级

新华全媒+|九部门推动服务消费升级,你的生活将有这些新变化!_热文   服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级 -

快资讯:第22届中国—东盟博览会签约155个项目 18日,第22届中国—东盟博览会签约仪式在广西南宁举行。现场签约项

快资讯:第22届中国—东盟博览会签约155个项目 18日,第22届中国—东盟博览会签约仪式在广西南宁举行。现场签约项 -

服务新质生产力 资本市场“十五五”改革主线渐显 今日热文 2025年是十四五规划收官之年。过去五年来,随着我国经济高质量发展

服务新质生产力 资本市场“十五五”改革主线渐显 今日热文 2025年是十四五规划收官之年。过去五年来,随着我国经济高质量发展 -

焦点热门:湖北启动换季式降温 楚天都市报极目新闻讯(记者陈希)前几天热得开空调、穿短袖,昨日凉得

焦点热门:湖北启动换季式降温 楚天都市报极目新闻讯(记者陈希)前几天热得开空调、穿短袖,昨日凉得 -

运电动车费用一般多少钱 【运电动车费用一般多少钱】在如今电动自行车和电动摩托车逐渐普及的背

运电动车费用一般多少钱 【运电动车费用一般多少钱】在如今电动自行车和电动摩托车逐渐普及的背 -

5场进6球!亨利:哈兰德就是怪物 当今足坛无人能比|焦点报道 5场进6球!亨利:哈兰德就是怪物当今足坛无人能比,曼城,欧冠,曼联,哈兰

5场进6球!亨利:哈兰德就是怪物 当今足坛无人能比|焦点报道 5场进6球!亨利:哈兰德就是怪物当今足坛无人能比,曼城,欧冠,曼联,哈兰 -

2025城市足球邀请赛在贵阳开赛-今头条 2025城市足球邀请赛在贵阳开赛,贵阳,开赛,开幕赛,城市足球邀请赛

2025城市足球邀请赛在贵阳开赛-今头条 2025城市足球邀请赛在贵阳开赛,贵阳,开赛,开幕赛,城市足球邀请赛 -

2025世遗泉州AI艺术展开幕 每日热门 18日晚,“AI无界·艺术共生:2025世遗泉州AI艺术展”在泉州威远楼开幕

2025世遗泉州AI艺术展开幕 每日热门 18日晚,“AI无界·艺术共生:2025世遗泉州AI艺术展”在泉州威远楼开幕 -

头条焦点:——读郑少雄国画 ■董建伟沧海桑田,世事如烟。在人类漫长的迁徙史中,有太多太多的人,

头条焦点:——读郑少雄国画 ■董建伟沧海桑田,世事如烟。在人类漫长的迁徙史中,有太多太多的人, -

短讯!2024郑州到天津火车票 【2024郑州到天津火车票】随着2024年春运的临近,越来越多的人开始关注

短讯!2024郑州到天津火车票 【2024郑州到天津火车票】随着2024年春运的临近,越来越多的人开始关注 -

基金的业绩评价标准有哪些重要指标? 在投资基金时,如何判断一只基金的优劣是投资者极为关注的问题。而判断

基金的业绩评价标准有哪些重要指标? 在投资基金时,如何判断一只基金的优劣是投资者极为关注的问题。而判断 -

经纬恒润:9月19日获融资买入1577.45万元-信息 同花顺(300033)数据中心显示,经纬恒润9月19日获融资买入1577 45万元

经纬恒润:9月19日获融资买入1577.45万元-信息 同花顺(300033)数据中心显示,经纬恒润9月19日获融资买入1577 45万元 -

通讯!恒指牛熊街货比(62:38)︱9月20日 智通财经APP获悉,截至9月20日,恒指最新的牛熊街货比例为62:38。

通讯!恒指牛熊街货比(62:38)︱9月20日 智通财经APP获悉,截至9月20日,恒指最新的牛熊街货比例为62:38。 -

今亮点!中国新闻奖海南推荐作品目录公布 三亚传媒影视集团两年32件作品入选 三亚新闻网9月20日消息(三亚传媒融媒体记者冯晨阳)近日,2024年、202

今亮点!中国新闻奖海南推荐作品目录公布 三亚传媒影视集团两年32件作品入选 三亚新闻网9月20日消息(三亚传媒融媒体记者冯晨阳)近日,2024年、202 -

2023一月一号高速免费几天2023年元旦高速路免费几天 【2023一月一号高速免费几天2023年元旦高速路免费几天】2023年元旦假期

2023一月一号高速免费几天2023年元旦高速路免费几天 【2023一月一号高速免费几天2023年元旦高速路免费几天】2023年元旦假期 -

消息称 iPhone 17 标准版紧急增产,苹果要求日产量提高 40% 要闻速递 消息称iPhone17标准版紧急增产,苹果要求日产量提高40%,日产量,入门款,

消息称 iPhone 17 标准版紧急增产,苹果要求日产量提高 40% 要闻速递 消息称iPhone17标准版紧急增产,苹果要求日产量提高40%,日产量,入门款, -

今日热讯:2023年跑滴滴怎么样2023滴滴一天能赚多少钱 【2023年跑滴滴怎么样2023滴滴一天能赚多少钱】随着网约车行业的不断发

今日热讯:2023年跑滴滴怎么样2023滴滴一天能赚多少钱 【2023年跑滴滴怎么样2023滴滴一天能赚多少钱】随着网约车行业的不断发 -

【ETF动向】9月19日博时科创综指ETF基金跌1.3%_每日热讯 证券之星消息,9月19日,博时科创综指ETF基金(589900)跌1 3%,成交额

【ETF动向】9月19日博时科创综指ETF基金跌1.3%_每日热讯 证券之星消息,9月19日,博时科创综指ETF基金(589900)跌1 3%,成交额 -

Netskope股价周五上涨,延续IPO后涨势 Netskope股价周五上涨,延续IPO后涨势

Netskope股价周五上涨,延续IPO后涨势 Netskope股价周五上涨,延续IPO后涨势 -

美股异动 | 黄金板块股价走高 Barrick Mining(B.US)涨超8%-焦点热讯 黄金板块股价走高,截至发稿,BarrickMining涨超8%

美股异动 | 黄金板块股价走高 Barrick Mining(B.US)涨超8%-焦点热讯 黄金板块股价走高,截至发稿,BarrickMining涨超8% -

快看点丨豫l是河南那里的牌照 【豫l是河南那里的牌照】“豫L”是河南省的一个车牌代码,用于标识车辆

快看点丨豫l是河南那里的牌照 【豫l是河南那里的牌照】“豫L”是河南省的一个车牌代码,用于标识车辆 -

每日快报!自动驾驶赛道洗牌加速 元戎启行何以突围? 日前,阿里巴巴退出自动驾驶辅助系统研发商深圳元戎启行科技有限公司(

每日快报!自动驾驶赛道洗牌加速 元戎启行何以突围? 日前,阿里巴巴退出自动驾驶辅助系统研发商深圳元戎启行科技有限公司( -

道指成份股默沙东上涨0.7%,尽管券商下调其评级 道指成份股默沙东上涨0 7%,尽管券商下调其评级

道指成份股默沙东上涨0.7%,尽管券商下调其评级 道指成份股默沙东上涨0 7%,尽管券商下调其评级 -

台风“米娜”登陆广东汕尾沿海 7114艘渔船已回港避风|热文 台风“米娜”登陆广东汕尾沿海7114艘渔船已回港避风,米娜,台风,渔船,大

台风“米娜”登陆广东汕尾沿海 7114艘渔船已回港避风|热文 台风“米娜”登陆广东汕尾沿海7114艘渔船已回港避风,米娜,台风,渔船,大 -

中集集团(02039.HK)连续5日回购,累计回购287.65万股 当前焦点 证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,9月19日以每股7

中集集团(02039.HK)连续5日回购,累计回购287.65万股 当前焦点 证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,9月19日以每股7 -

2019款本田xrv怎么样值得买吗 【2019款本田xrv怎么样值得买吗】作为一款紧凑型SUV,2019款本田XR-V自

2019款本田xrv怎么样值得买吗 【2019款本田xrv怎么样值得买吗】作为一款紧凑型SUV,2019款本田XR-V自 -

今日聚焦!胜宏科技:扩产有序推进,在手订单饱满业务进展顺 9月19日,胜宏科技披露投关记录,扩产有序,泰国工厂一、二期改造完成

今日聚焦!胜宏科技:扩产有序推进,在手订单饱满业务进展顺 9月19日,胜宏科技披露投关记录,扩产有序,泰国工厂一、二期改造完成 -

观点:长江重庆段将迎入汛以来最大洪峰 9月19日,记者从长江重庆航道局获悉,受近期四川东部、重庆西部北部持

观点:长江重庆段将迎入汛以来最大洪峰 9月19日,记者从长江重庆航道局获悉,受近期四川东部、重庆西部北部持 - 贵阳籍足球名宿黎兵开球!“城超”揭幕战正式打响 即时看 拆条中9月19日19:30,2025城市足球邀请赛揭幕战正式打响。本场揭幕战由

-

【热闻】2019奥迪a4l报价 【2019奥迪a4l报价】2019款奥迪A4L作为一款中型豪华轿车,凭借其出色的

【热闻】2019奥迪a4l报价 【2019奥迪a4l报价】2019款奥迪A4L作为一款中型豪华轿车,凭借其出色的 -

【新要闻】潮宏基:近期确有部分产品调涨价格 【潮宏基:近期确有部分产品调涨价格】市场消息称,有潮宏基品牌门店“

【新要闻】潮宏基:近期确有部分产品调涨价格 【潮宏基:近期确有部分产品调涨价格】市场消息称,有潮宏基品牌门店“ -

焦点报道:AI硬件和机器人两大主线板块已处高位 昨日市场先扬后抑,一度接近3900点,差0 04就到3900时掉头跳水,最终指

焦点报道:AI硬件和机器人两大主线板块已处高位 昨日市场先扬后抑,一度接近3900点,差0 04就到3900时掉头跳水,最终指 -

每日精选:卢伟冰谈小米17价格:标准版加量不加价,Pro系列再往上 卢伟冰谈小米17价格:标准版加量不加价,Pro系列再往上

每日精选:卢伟冰谈小米17价格:标准版加量不加价,Pro系列再往上 卢伟冰谈小米17价格:标准版加量不加价,Pro系列再往上 -

动态焦点:中国储能科技发展(01143)完成收购Circuit Development全部股权 智通财经APP讯,中国储能科技发展(01143)发布公告,有关拟收购CircuitD

动态焦点:中国储能科技发展(01143)完成收购Circuit Development全部股权 智通财经APP讯,中国储能科技发展(01143)发布公告,有关拟收购CircuitD -

今日快看!高校“定制公交”现身光谷 学生周五、周日出行从校门到地铁站双向“点对点” 湖北日报讯(记者张歆、通讯员王雪莲、陆慧、刘梦瑶)9月19日,从武汉

今日快看!高校“定制公交”现身光谷 学生周五、周日出行从校门到地铁站双向“点对点” 湖北日报讯(记者张歆、通讯员王雪莲、陆慧、刘梦瑶)9月19日,从武汉 -

今头条!2018款缤智到底怎么样两款发动机可选 【2018款缤智到底怎么样两款发动机可选】作为一款在小型SUV市场中颇具

今头条!2018款缤智到底怎么样两款发动机可选 【2018款缤智到底怎么样两款发动机可选】作为一款在小型SUV市场中颇具 -

丹徒这个夜市又有“新花样”啦! 丹徒这个夜市又有“新花样”啦!

丹徒这个夜市又有“新花样”啦! 丹徒这个夜市又有“新花样”啦! - 2025城市足球邀请赛即将开幕,球迷有序入场 贵阳网·甲秀新闻讯9月19日晚,2025城市足球邀请赛开幕式暨揭幕战将在

热门资讯

-

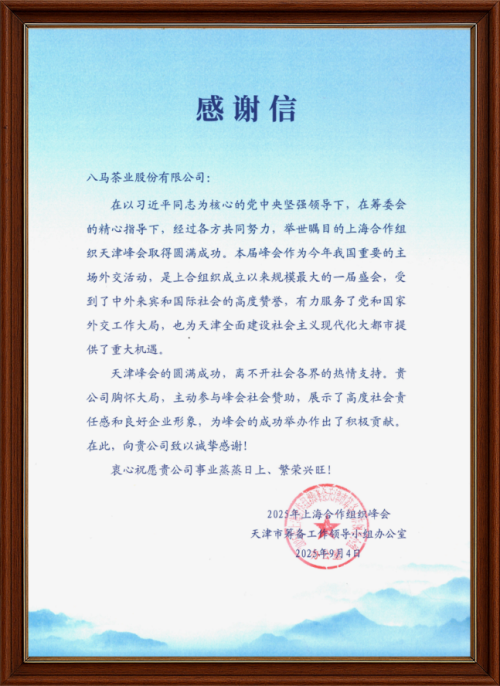

入选上合天津峰会官方用茶!中国茶“国家队”彰显实力 茶,是刻在中国人生活里的基因,也...

入选上合天津峰会官方用茶!中国茶“国家队”彰显实力 茶,是刻在中国人生活里的基因,也... -

随型表达,由此开启, 周生生Charme Trunk「百变旅行箱」登陆成都 2025年9月17日至10月8日, 知名珠...

随型表达,由此开启, 周生生Charme Trunk「百变旅行箱」登陆成都 2025年9月17日至10月8日, 知名珠... -

师声如光 清咽爱嗓|清咽滴丸以专业守护师声,用行动传递师恩 讲台之上,一支粉笔书写春秋,一声...

师声如光 清咽爱嗓|清咽滴丸以专业守护师声,用行动传递师恩 讲台之上,一支粉笔书写春秋,一声... -

焦点消息!2025中国国际消费电子博览会在青岛举办 9月19日,为期3天的2025中国国际消...

焦点消息!2025中国国际消费电子博览会在青岛举办 9月19日,为期3天的2025中国国际消...

观察

图片新闻

-

百事通!海南解除台风四级预警 海南省气象局2025年09月20日08时00...

百事通!海南解除台风四级预警 海南省气象局2025年09月20日08时00... -

2025城市足球邀请赛在贵阳开赛-今头条 2025城市足球邀请赛在贵阳开赛,贵...

2025城市足球邀请赛在贵阳开赛-今头条 2025城市足球邀请赛在贵阳开赛,贵... -

经纬恒润:9月19日获融资买入1577.45万元-信息 同花顺(300033)数据中心显示,经...

经纬恒润:9月19日获融资买入1577.45万元-信息 同花顺(300033)数据中心显示,经... -

今亮点!中国新闻奖海南推荐作品目录公布 三亚传媒影视集团两年32件作品入选 三亚新闻网9月20日消息(三亚传媒...

今亮点!中国新闻奖海南推荐作品目录公布 三亚传媒影视集团两年32件作品入选 三亚新闻网9月20日消息(三亚传媒...

精彩新闻

-

当前焦点!继续涨,港口煤价突破700元关口! 本周以来,宏观以及产业利好消息频...

当前焦点!继续涨,港口煤价突破700元关口! 本周以来,宏观以及产业利好消息频... -

摩托车烧机油怎么解决不用大修摩托车烧机油的解决办法 【摩托车烧机油怎么解决不用大修摩...

摩托车烧机油怎么解决不用大修摩托车烧机油的解决办法 【摩托车烧机油怎么解决不用大修摩... -

包恋群获批担任国投泰康信托总经理_当前热讯 中国网财经9月19日讯今日,北京金...

包恋群获批担任国投泰康信托总经理_当前热讯 中国网财经9月19日讯今日,北京金... -

最新:长城汽车申请一种俯仰角校准方法专利,提高校准效率 国家知识产权局信息显示,长城汽车...

最新:长城汽车申请一种俯仰角校准方法专利,提高校准效率 国家知识产权局信息显示,长城汽车... -

【新视野】友好东盟 越来越好|首发!全球首张中越友好AI EP同名主打歌《越来越...

【新视野】友好东盟 越来越好|首发!全球首张中越友好AI EP同名主打歌《越来越... -

新华指数|9月16日当周山东港口铁矿石价格指数涨跌互现 新华财经北京9月19日电(郑豪)据...

新华指数|9月16日当周山东港口铁矿石价格指数涨跌互现 新华财经北京9月19日电(郑豪)据... -

德泰新能源集团(00559.HK)盈喜:预计年度录得纯利3000万至3500万港元 每日速讯 格隆汇9月19日丨德泰新能源集团(00...

德泰新能源集团(00559.HK)盈喜:预计年度录得纯利3000万至3500万港元 每日速讯 格隆汇9月19日丨德泰新能源集团(00... -

每日热门:银川限号新规定2023 【银川限号新规定2023】随着城市交...

每日热门:银川限号新规定2023 【银川限号新规定2023】随着城市交... -

隔空骂战继续!贝弗利:特雷·扬你就是个教练杀手 隔空骂战继续!贝弗利:特雷·扬你...

隔空骂战继续!贝弗利:特雷·扬你就是个教练杀手 隔空骂战继续!贝弗利:特雷·扬你... -

山子高科跌4.91% 机构净卖出2.53亿元-热讯 此页面是否是列表页或首页?未找到...

山子高科跌4.91% 机构净卖出2.53亿元-热讯 此页面是否是列表页或首页?未找到... -

消息人士:刚果考虑至少延长两个月的钴出口禁令 据路透社报道,三位知情人士透露,...

消息人士:刚果考虑至少延长两个月的钴出口禁令 据路透社报道,三位知情人士透露,... -

奔驰e200l多少钱落地_天天资讯 【奔驰e200l多少钱落地】“奔驰E20...

奔驰e200l多少钱落地_天天资讯 【奔驰e200l多少钱落地】“奔驰E20... -

国家外汇管理局:8月货物贸易资金净流入保持稳定 外资总体净买入境内股票和债券|... 国家外汇管理局副局长、新闻发言人...

国家外汇管理局:8月货物贸易资金净流入保持稳定 外资总体净买入境内股票和债券|... 国家外汇管理局副局长、新闻发言人... -

立中集团:公司研发的高强高屈服免热处理压铸铝合金目前仍处于客户验证阶段 立中集团:公司研发的高强高屈服免...

立中集团:公司研发的高强高屈服免热处理压铸铝合金目前仍处于客户验证阶段 立中集团:公司研发的高强高屈服免... -

8月份上海市进出口额同比实现两位数增长 据上海海关19日发布的统计数据,8...

8月份上海市进出口额同比实现两位数增长 据上海海关19日发布的统计数据,8... -

“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动在郑州启动-要闻速递 9月18日晚,何以中国·黄河安澜网...

“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动在郑州启动-要闻速递 9月18日晚,何以中国·黄河安澜网... -

襄荆高铁通车进入倒计时 赋能沿线高质量发展-每日热点 伴随着鸣笛声,G6770次列车18日自...

襄荆高铁通车进入倒计时 赋能沿线高质量发展-每日热点 伴随着鸣笛声,G6770次列车18日自... -

每日信息:“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动在郑州启动 9月18日晚,何以中国·黄河安澜网...

每日信息:“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动在郑州启动 9月18日晚,何以中国·黄河安澜网... -

“红鹰”飞行表演队如何炫舞蓝天?战鹰解码 “红鹰”飞行表演队如何炫舞蓝天?...

“红鹰”飞行表演队如何炫舞蓝天?战鹰解码 “红鹰”飞行表演队如何炫舞蓝天?... -

“汇率避险·阿拉同行” 暨企业“走出去”客户交流会顺利召开 为提升企业汇率风险管理水平,助力...

-

观察:国庆超燃打卡地!柳州市军事博物园开放时间速速“码住”! 为更好满足广大游客参观需求,国庆...

观察:国庆超燃打卡地!柳州市军事博物园开放时间速速“码住”! 为更好满足广大游客参观需求,国庆... -

福州滨海快线试乘活动启动 “站城融合”提升城市交通活力_焦点快播 我家住在地铁站附近,以后去长乐看...

福州滨海快线试乘活动启动 “站城融合”提升城市交通活力_焦点快播 我家住在地铁站附近,以后去长乐看... -

焦点关注:前8个月上海对共建“一带一路”国家进出口值同比增逾一成 据上海海关19日发布的统计数据,今...

焦点关注:前8个月上海对共建“一带一路”国家进出口值同比增逾一成 据上海海关19日发布的统计数据,今... -

2025年8月份中国进口菜子油及芥子油14万吨 精选 海关总署最新数据显示,2025年8月...

2025年8月份中国进口菜子油及芥子油14万吨 精选 海关总署最新数据显示,2025年8月... -

每日头条!“启境”品牌正式官宣,广汽集团携手华为乾崑共启新程 近日,在华为轮值董事长徐直军,广...

-

长三角铁路国庆中秋假期拟发送旅客4250万人次_焦点速递 19日,记者从中国铁路上海局集团有...

长三角铁路国庆中秋假期拟发送旅客4250万人次_焦点速递 19日,记者从中国铁路上海局集团有... -

海南省气象台继续发布台风四级预警(海上) 每日消息 9月19日8时,海南省气象台继续发布...

海南省气象台继续发布台风四级预警(海上) 每日消息 9月19日8时,海南省气象台继续发布... -

商家烹饪好“信任”这道当家菜 找出餐饮行业长远经营之道 预制菜争议还在持续。这两日,有消...

商家烹饪好“信任”这道当家菜 找出餐饮行业长远经营之道 预制菜争议还在持续。这两日,有消... -

郑志刚:AI能否替代公司治理的核心制度?|播报 有人说,AI(人工智能)是一列奔驰而...

郑志刚:AI能否替代公司治理的核心制度?|播报 有人说,AI(人工智能)是一列奔驰而... -

数览今年前8个月税收“成绩单” 为中国经济高质量发展注入“税动力” 新资讯 央视网消息:国家税务总局数据显示...

数览今年前8个月税收“成绩单” 为中国经济高质量发展注入“税动力” 新资讯 央视网消息:国家税务总局数据显示... -

1马力等于多少匹-焦点速读 【1马力等于多少匹】在日常生活中...

1马力等于多少匹-焦点速读 【1马力等于多少匹】在日常生活中... -

10月起 境内航线旅客运输服务将告别纸质行程单 近日,记者从民航局获悉,自10月1...

10月起 境内航线旅客运输服务将告别纸质行程单 近日,记者从民航局获悉,自10月1... -

入选上合天津峰会官方用茶!中国茶“国家队”彰显实力 茶,是刻在中国人生活里的基因,也...

入选上合天津峰会官方用茶!中国茶“国家队”彰显实力 茶,是刻在中国人生活里的基因,也... -

随型表达,由此开启, 周生生Charme Trunk「百变旅行箱」登陆成都 2025年9月17日至10月8日, 知名珠...

随型表达,由此开启, 周生生Charme Trunk「百变旅行箱」登陆成都 2025年9月17日至10月8日, 知名珠... -

师声如光 清咽爱嗓|清咽滴丸以专业守护师声,用行动传递师恩 讲台之上,一支粉笔书写春秋,一声...

师声如光 清咽爱嗓|清咽滴丸以专业守护师声,用行动传递师恩 讲台之上,一支粉笔书写春秋,一声... -

首超10亿人次!河南文旅破圈背后的创新密码 播报 接待游客首次超10亿人次、旅游收入...

首超10亿人次!河南文旅破圈背后的创新密码 播报 接待游客首次超10亿人次、旅游收入... -

焦点消息!2025中国国际消费电子博览会在青岛举办 9月19日,为期3天的2025中国国际消...

焦点消息!2025中国国际消费电子博览会在青岛举办 9月19日,为期3天的2025中国国际消... -

“人工智能+”窗口期,山东加快打造人工智能示范应用高地 9月17日,山东在济南浪潮计算服务...

“人工智能+”窗口期,山东加快打造人工智能示范应用高地 9月17日,山东在济南浪潮计算服务... -

AI点亮东博会 中国-东盟合作进入“数智时代” 播资讯 我一直很关注东博会(中国-东盟博览...

AI点亮东博会 中国-东盟合作进入“数智时代” 播资讯 我一直很关注东博会(中国-东盟博览... -

19款哈弗h6与18款比较_通讯 【19款哈弗h6与18款比较】哈弗H6作...

19款哈弗h6与18款比较_通讯 【19款哈弗h6与18款比较】哈弗H6作... -

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4% 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织...

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4% 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织... -

专家建议:政策、市场和产业多方协同推动写字楼市场止跌回稳-当前热门 写字楼不仅是城市经济的重要载体,...

专家建议:政策、市场和产业多方协同推动写字楼市场止跌回稳-当前热门 写字楼不仅是城市经济的重要载体,... -

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4% 焦点讯息 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织...

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4% 焦点讯息 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织... -

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4%-头条 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织...

活力中国调研行丨小镇撑起大产业 苏州盛泽镇跨境贸易何以骤升257.4%-头条 江苏苏州吴江区盛泽镇立足丝绸纺织... -

广西自贸试验区邀各界携手打造人工智能合作高地 广西拥有丰富的能源供应体系和东盟...

广西自贸试验区邀各界携手打造人工智能合作高地 广西拥有丰富的能源供应体系和东盟... -

广西自贸试验区邀各界携手打造人工智能合作高地 广西拥有丰富的能源供应体系和东盟...

广西自贸试验区邀各界携手打造人工智能合作高地 广西拥有丰富的能源供应体系和东盟... -

首届老中电力技术论坛在老挝纳塞通变电站举办 今日热议 南方电网澜湄国际能源公司18日发布...

首届老中电力技术论坛在老挝纳塞通变电站举办 今日热议 南方电网澜湄国际能源公司18日发布... -

浙非深化电商合作 “数字丝路”推动互利共赢 我们相信,今天的‘丝绸之路&...

浙非深化电商合作 “数字丝路”推动互利共赢 我们相信,今天的‘丝绸之路&... -

18t相当于自然吸气多大排量_视讯 【18t相当于自然吸气多大排量】在...

18t相当于自然吸气多大排量_视讯 【18t相当于自然吸气多大排量】在... -

今年前8个月全国制造业税收收入同比增长5%以上 国家税务总局发布的最新数据显示,...

今年前8个月全国制造业税收收入同比增长5%以上 国家税务总局发布的最新数据显示,...